Bajo el título “Necesitamos (…) formar a nuevas generaciones para que se apropien de esas historias”, en la página Binacional de Museos Patagonia Sur se da a conocer entrevista al Dr. Simón Urbina, Director de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile y su visión del patrimonio en Chile.

El Director de la Escuela de Arqueología y docente de la Universidad Austral de Chile en su Sede Puerto Montt, Simón Urbina, es especialista en etnohistoria andina. Posee una gran experiencia en estudios relacionados con las primeras ocupaciones humanas en Valdivia y Osorno. Además, trabaja en Magallanes excavando los restos de la ciudad Rey don Felipe, uno de sus últimos trabajos que compartirá en el X Encuentro Binacional de Museos.

– ¿Podría hacer una pequeña introducción de lo que nos presentará en el encuentro?

– Voy a presentar los últimos avances en la investigación arqueológica, histórica y patrimonial del sitio desde 2019 a la fecha. Hay varias sorpresas y el reconocimiento de los aportes de muchas y muchos magallánicos que desde mediados del siglo XX han estado interesados en que el sitio arqueológico sea preservado y conocido mundialmente.

– Desde su punto de vista, ¿por qué es importante estudiar arqueología en Rey don Felipe? ¿Qué preguntas hay hoy por resolver en el sitio histórico?

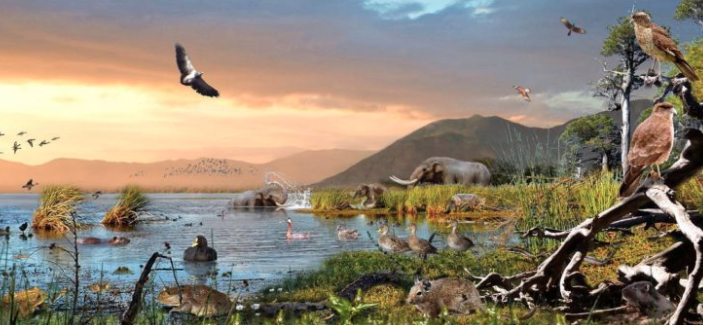

– Es importante, pues, Rey Don Felipe fue la ciudad más austral de todo el orbe en el siglo XVI, proyectada por la Corona española a fines de 1580 con el objetivo de controlar el estrecho de Magallanes. Felipe II, rey de España en aquel entonces, libraba una guerra con los Países Bajos e Inglaterra, dos potencias navales que acechaban continuamente sus colonias. Hay nuevas preguntas como ¿Cuál es la historia de esa localidad más allá de la ocupación hispana?, ¿Cómo fueron las relaciones interculturales en este espacio?

– ¿Qué piensa sobre la relación que tenemos los chilenos con nuestro patrimonio? ¿Es una relación de respeto o es una constante necesidad de reinterpretar la historia? ¿Cómo es esa relación?

– Creo que esa relación se está reformulando a partir del interés ciudadano, del aumento de las investigaciones arqueológicas y la colaboración de las universidades, museos, entidades privadas que administran áreas protegidas de alto valor patrimonial, como el Parque del Estrecho. Es sin duda un síntoma de un cambio de foco y de forma de relacionarnos con nuestro patrimonio. Por supuesto, necesitamos reinterpretar nuestras historias y formar a nuevas generaciones (soy profesor en la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt) para que se apropien de esas historias al igual que todos los habitantes del país.

– Vivimos tiempos de pandemia mundial ¿Qué desafíos le impone esta condición a su labor?

– Principalmente la docencia online ha sido una transformación adaptativa muy grande, que ha requerido de un esfuerzo y flexibilidad significativa. Por otra parte, la realización de estudios de campo o terreno ha sido muy complicada, por las cuarentenas y los permisos. Debemos trabajar en protocolos que aseguren la continuidad de los proyectos de investigación arqueológica, minimizando los riesgos sanitarios.

– ¿Cómo calificaría el aporte al conocimiento de los encuentros museológicos?

– Me interesa compartir y aprender de todas y todos los colegas que asisten. Espero puedan asistir estudiantes de arqueología, antropología, turismo y patrimonio de las universidades del sur austral de nuestro país.

El X Encuentro Binacional de Museos se desarrollará de manera virtual los días tres y cuatro de diciembre, por medio de la página web www.binacionaldemuseos.com y redes sociales del evento, que es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de Fondart Regional 2020.