El académico de la Universidad Austral de Chile (UACH), quien ha trabajado intensamente en el yacimiento arqueológico de Monte Verde, señala que el pueblo mapuche no solo destaca por su antigüedad, que se remonta a mil años, sino también por sus obras de ingeniería, como plataformas agrícolas artificiales y por los “kueles”, unos montículos rituales que se encuentran por todo el territorio mapuche, especialmente en el valle de Purén-Lumaco. En otro aspecto, en esta entrevista el especialista insiste en la idea de un museo para Monte Verde, un yacimiento arqueológico cercano a Puerto Montt, de 15 mil años de antigüedad, que ha sido clave para la teoría sobre el poblamiento de América.

De allí que se atreva a afirmar sin lugar a dudas que esa cultura originaria es más compleja de lo que se cree, que es milenaria y se destaca entre, entre otros aspectos, por los “kueles”, montículos ceremoniales que también se encuentran en otros lugares de las Américas.

Dillehay, hoy académico de la Universidad Austral de Chile (UACH), además ha trabajado intensamente en el yacimiento arqueológico de Monte Verde, situado cerca de Puerto Montt, al punto de llegar a decir que allí comenzó Chile. Lo hizo ya en 1977, cuando había que pedir permiso a la DINA para excavar en la zona junto a unos estudiantes, como recuerda, una época donde los “gringos de pelo largo”, como él, y los estudiantes de antropología, una carrera sospechosa para los militares, no eran precisamente bienvenidos.

Hoy Monte Verde es un lugar de al menos 15 mil años de antigüedad que, a pesar de su enorme valor arqueológico, sigue sin tener un museo propio, en contraste con otros sitios, como San Pedro de Atacama. En las inmediaciones, a unos 80 kilómetros, cerca de Osorno, además se encuentra el sitio de Pilauco, de antigüedad similar, famoso por el hallazgo de una huella humana de 15 mil años, la más antigua de América.

El Laboratorio de Colecciones de la Patagonia donde estará la colección de Monte Verde, se inauguró en el mes de febrero 2020.

Poblamiento de América

Sin embargo, la importancia de Monte Verde es que gracias a él se rompió una teoría clave: el paradigna de Clovis-First, relativo a que los primeros habitantes llegaron a América hace 13 mil años.

Gracias a sus investigaciones, quedó claro que debió ser con anterioridad a esta fecha.

“No fue tan difícil a determinar la edad. Lo difícil, para la mayoría de los colegas, fue aceptar la edad de Monte Verde. ¿Por qué? Luchas típicas de la ciencia y prejuicio de los norteamericanos”.

Incluso algunos afirman que la antigüedad del lugar podría llegar a los 30 mil años de antigüedad, pero Dillehay señala que para comprobar esto se requiere más evidencia.

En principio, Dillehay cree que los primeros humanos vinieron de Asia, entre 16 y 20 mil años atrás y probablemente por la costa pacífica.

Esto se cree, entre otras evidencias, gracias a sitios en lugares en Estados Unidos, como Oregon, Texas, Pennsylvania y Florida, con una data similar a Monte Verde.

“Obviamente la gente no llegó a Monte Verde en un cohete. Tuvieron que pasar del norte al sur”, apunta, al descartar, al menos en aquella época, un viaje a través del océano Pacífico.

Este viaje recién fue posible más tarde, como revela un estudio genético recientemente publicado en la revista Nature, según el cual los rapa nui e indígenas tuvieron contacto hace 800 años atrás.

Para Dillehay este contacto puede haber sido de ida y vuelta. “No se olvide que hay cerámica mochica (de Perú) en Galapagos, fechando cerca de 1.300 años atrás. La gente ya sabía cómo cruzar el océano” en aquella época.

Lo cierto es que para él un tema pendiente en Monte Verde es un museo que guarde los hallazgos arqueológicos. Hoy apenas hay un sendero turístico, obra de la UACH.

“No hay voluntad ni interés”, lamenta. “Con Mario Pino y otros colegas de Puerto Montt llevamos 22 años luchando por un museo. Hemos peleado mucho por eso. Hay uno nuevo para las momias en Arica, hay uno nuevo en San Pedro, uno nuevo en Copiapó, incluso en Coyhaique… pero nada en Monte Verde”.

“Es muy triste. No es la culpa del pueblo chileno, obviamente la gente lo quiere. La culpa es de las autoridades a nivel de gobierno local y regional. No tienen interés, es frustrante. Espero que lo construyan antes de que muera”.

Un kuel, montículo ceremonial, en Purén.

Cultura mapuche

Además de Monte Verde, Dillehay es un estudioso de la cultura mapuche, que para él es milenaria.

“Es probable que la cultura mapuche como la conocemos en la arqueología date por lo menos de 1.000-1.200 años atrás, y con sus antecedentes y antepasados mucho antes”, comenta, un ejemplo de lo cual son los montículos conocidos como “kueles”.

Su contacto con esta cultura comenzó en sus primeras visitas a Chile, al dar clases en la Universidad Católica de Temuco y asistir a varios ngillatunes, en 1975.

“Me interesó mucho, porque antes estuve trabajando en Perú, y también allí vi ceremonias públicas. Pero entre los mapuche hemos encontrado un rito más tradicional, un poquito más purista. Me gustó. Además los mapuches siempre me invitaron, me trataron muy bien”, recuerda. “Conozco casi todos los caminos desde Biobío hasta Chiloé, de la costa a la cumbre de los Andes”.

Ese conocimiento le permite afirmar que son una sociedad mucho más compleja y rica culturalmente de lo que se ha dicho hasta ahora.

“Los cronistas (españoles) hablaban de cazadores recolectores, pero se equivocaron, o fallaron al observar la cultura mapuche”.

Él recuerda que el centro más celebrado de la resistencia mapuche contra los españoles fue el valle de Purén-Lumaco, nombrado incluso por Alonso de Ercilla como “Purén Indómito”.

“Pero en este valle hay más de 320 kueles, algunos grandes, algunos agrupados. Hay kueles en otras partes, de la precordillera hasta la costa, desde Río Bueno hasta Chillán, aunque nada como Purén-Lumaco. Este siempre ha sido un centro de resistencia y liderazgo mapuche. El punto es que ningún cronista menciona estos montículos, la complejidad política-cultural mapuche en este valle”.

Estos kueles tienen una data de hasta 800 años de nuestra era, e incluso algunos se siguen usando hasta hoy.

Los kueles, como otros montículos en las Américas, ocupan un lugar sagrado e histórico de los paisajes étnicos y de sus identidades culturales, precisa Dillehay. “Pero lo increíble de los kueles mapuches es que hemos recogido datos etnográficos y arqueológicos que definen muy específicamente sus sentidos socioculturales y religiosos. No existe este tipo de data en otras partes del mundo”, destaca.

“El hecho de que los cronistas se perdieran la observación de este fenómeno en Purén-Lumaco levanta una duda: ¿qué más se han perdido?”, se pregunta.

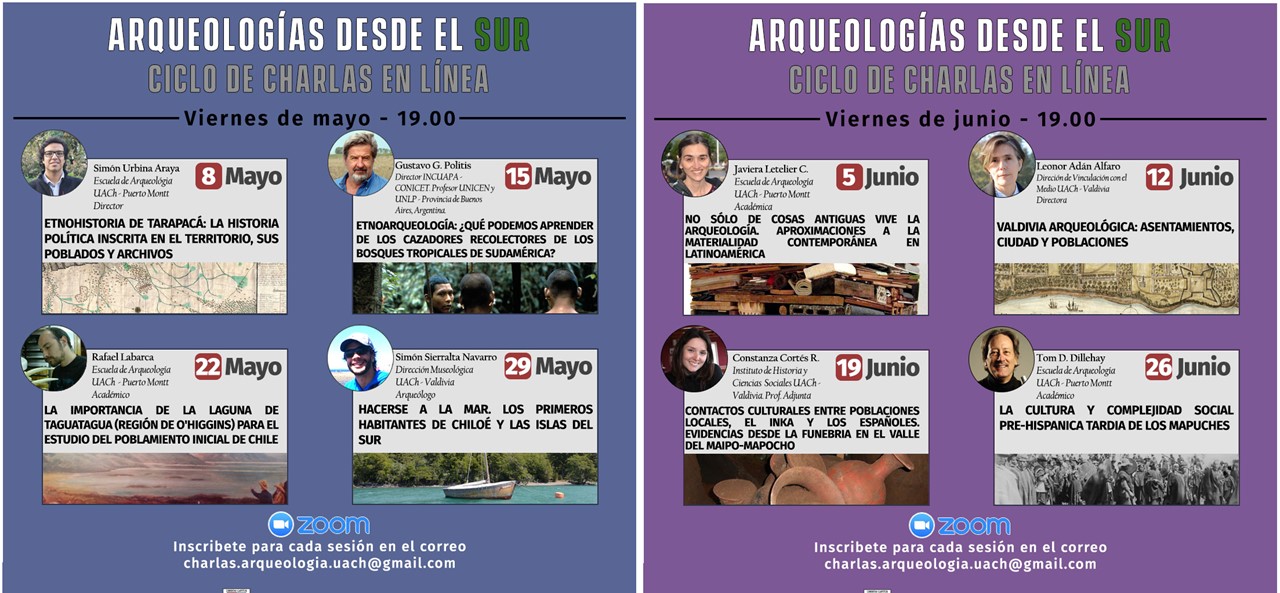

Las imágenes de estos “camellones” pertenecen a una charla que Dillehay brindó, en el marco de un ciclo organizado por la UACH, denominada “La cultura y complejidad social prehispánica tardía de los mapuches”.

Plataformas agrícolas

Además de los kueles, hay lo que Dillehay llama “camellones”, que son plataformas agrícolas artificiales elevadas en los humedales de Purén-Lumaco, aunque también existen en el lago Budi.

“Es un tipo de ingeniería muy complicada de producir, y tenemos fechados algunos desde el siglo XII”.

Para el estadounidense, este tipo de monumentalidad –kueles y “camiones”– muestran un nivel de complejidad sociocultural mucho mayor al tipo cazador recolector, “sin duda”.

La función de los kueles era ser un lugar ritual y de ceremonias públicas, religiosas y políticas, las cuales sí eran profusamente descritas por los cronistas españoles. “Hoy en día los machis los utilizan, por el espíritu que vive dentro”.

Dillehay lamenta, sin embargo, que esta sea una tradición que se esté perdiendo, al igual que su religiosidad.

Herencia mapuche

A pesar de eso, para Dillehay es indudable el peso de la cultura mapuche en la chilenidad, al igual que el resto de los pueblos originarios. En su opinión, “ellos enseñaron a incas, luego los españoles y también a los colonos alemanes cómo vivir en este territorio”, porque a pesar de los conflictos, también hubo cooperación.

“Todos los pueblos originarios de Chile tienen su profunda historia e identidad étnica en el pasado y entre ellos había varias relaciones a través de mucho tiempo atrás. Hay que acreditar cada uno con sus contribuciones culturales y sociales a una porción de la formación sociocultural chilena”, subraya.

La genética además ha comprobado que los chilenos tienen entre 40% y 60% de ascendencia mapuche, según los estudios de Francisco Rothhammer y otros genetistas.

“Los chilenos tienen una porción de sus genes de los mapuches, especialmente los chilenos que nacieron en Chile Central y más al sur. Pero también la base tecnológica y el conocimiento economico y ecológico –y mucho más– del territorio chileno comienza con los mapuches y otros grupos étnicos. Son ellos los que sabían cómo producir quinoa, ajo, maíz, etc., mucho antes de la llegada española. Los mapuches y otros grupos establecieron los fundamentos de las relaciones entre humanos y el medio en Chile”, explica.

Arqueólogo en dictadura

Dillehay ha adquirido sus conocimiento tras casi medio de investigaciones en Chile, por lo cual también ha sido testigo de la historia reciente. Entre otros puntos, señala que sin duda actualmente hacer arqueología es mucho más fácil que durante la dictadura, cuando él comenzó.

“Era más difícil durante la dictadura, claramente. Cada vez que iba a terreno, en Temuco, en Valdivia, con las universidades, tenía que sacar fotocopia del carné de identidad de todos los alumnos, colegas y del mío, y pasar por la oficina de la DINA, en Valdivia o Temuco, dejando copia de todo, el día de salida, de regreso y de dónde íbamos a estar”, relata.

“Cuando estuve en Monte Verde tuve muchos problemas en dos sentidos con los militares. Primero, pasaban en helicóptero y a caballo, pensando que éramos del MIR. Todos esos antropólogos, arqueólogos en aquel tiempo, incluso yo mismo, teníamos pelo largo y barba. Éramos sospechosos”.

Además, “la antropología era una de las carreras más politizadas, igual que hoy”.

En segundo lugar, Dillehay debió ir varias veces a Santiago para conservar materia orgánica de los hallazgos y excavaciones.

“Tenía que conseguir químicos y tuve muchos problemas. Tuve que ir a la oficina de la DINA y conseguir permisos, porque me preguntaban si estábamos produciendo bombas”, recuerda.